ライフサイエンス事業部門 – 研究所計画のキーワード

LIFE SCIENCE BUSINESS – Keywords for Research Institute Planning

| ライフサイエンス事業 |

| 実績紹介 |

| 医薬品工場 |

| 研究施設 |

| 食品・化粧品・各種産業設備 |

| 医療施設 |

| 強み |

| 豊富な技術と経験 |

| 信頼の一貫責任体制 |

| 技術資料 |

| 医薬品工場計画のキーワード |

| 研究所計画のキーワード |

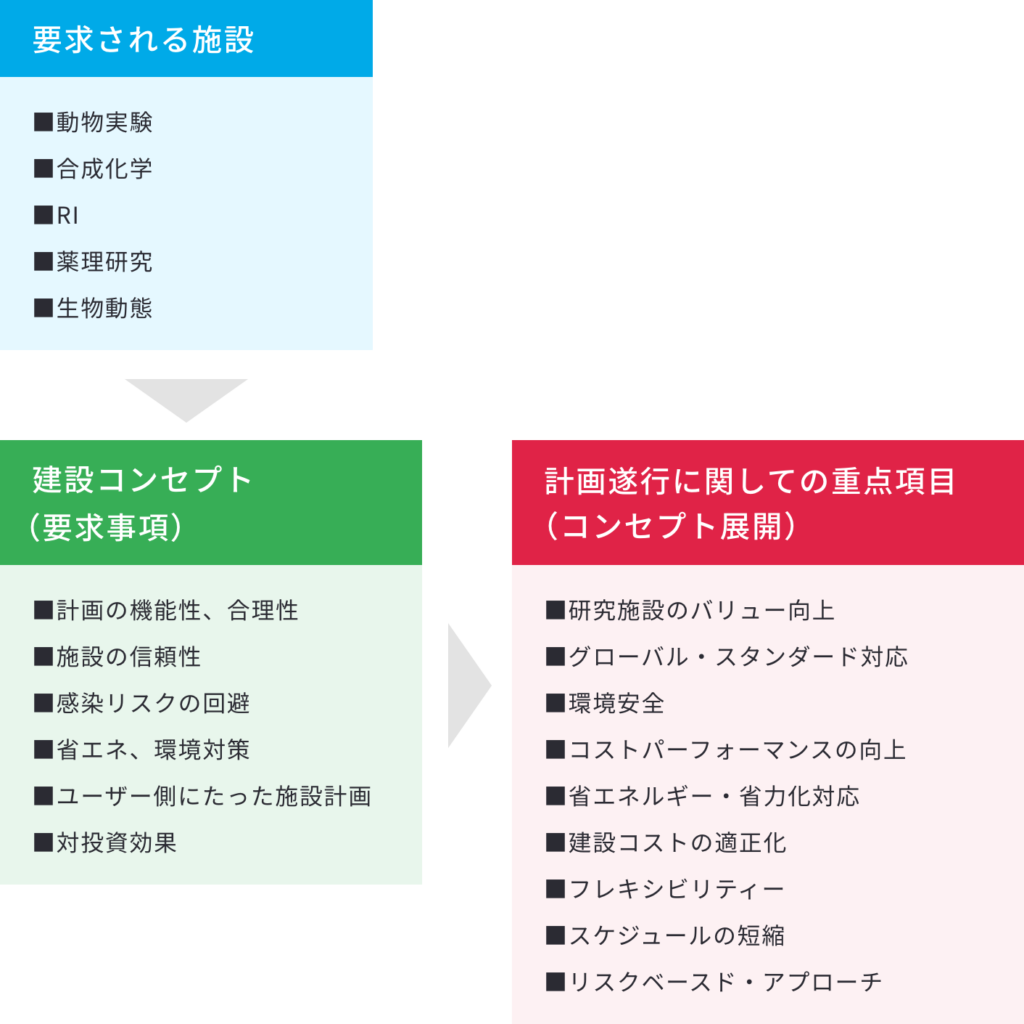

⚫︎研究施設のコンセプト

実験動物施設、合成化学研究、医薬品開発、安全性研究、RI施設、ハザード対応実験と一口に研究所といっても立場や業界、切り口により様々な種類・呼称があり求められるコンセプト/要求事項も様々です。

初期計画段階から千代田エクスワンエンジニアリングを起用いただく事により、その豊富な実績と経験から、施設の要求事項を的確に 設計と工事に反映し、戦略的な研究所を構築することが可能になります。以下は設計におけるコンセプトの展開例です。

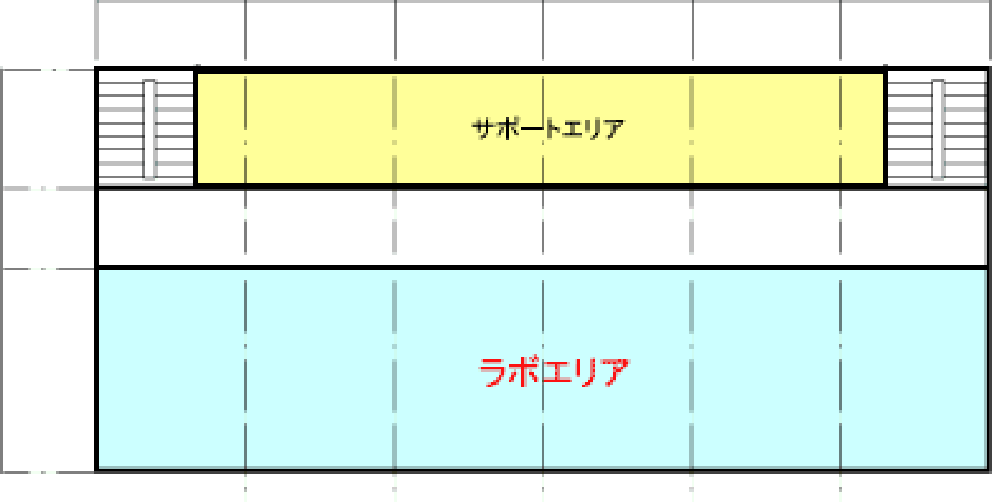

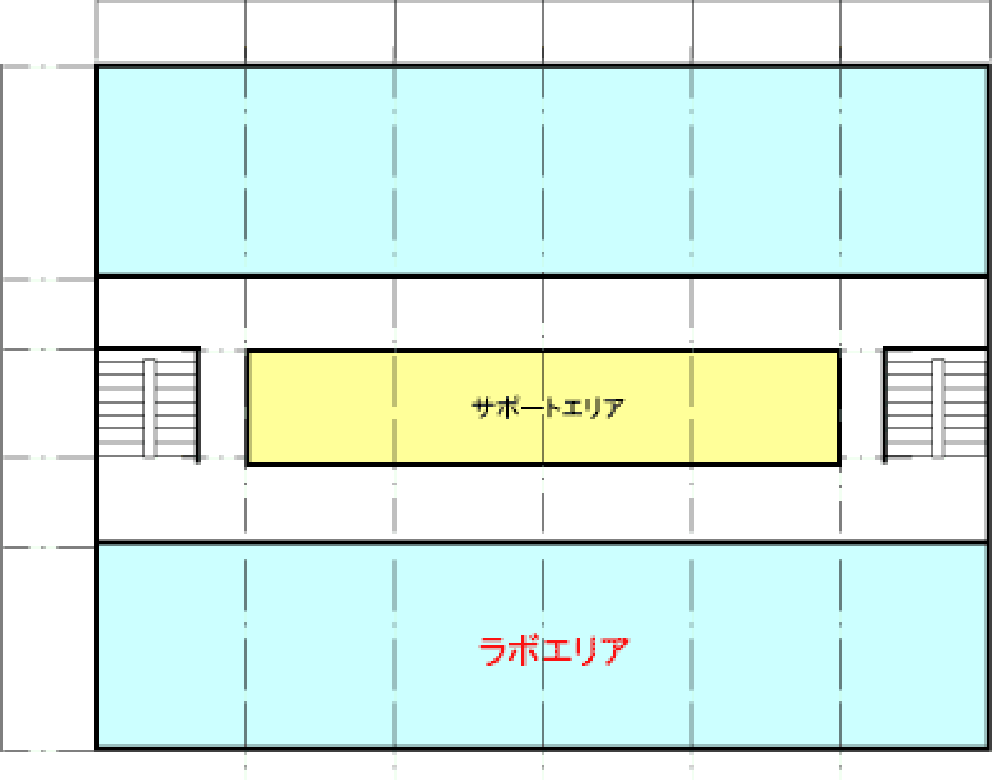

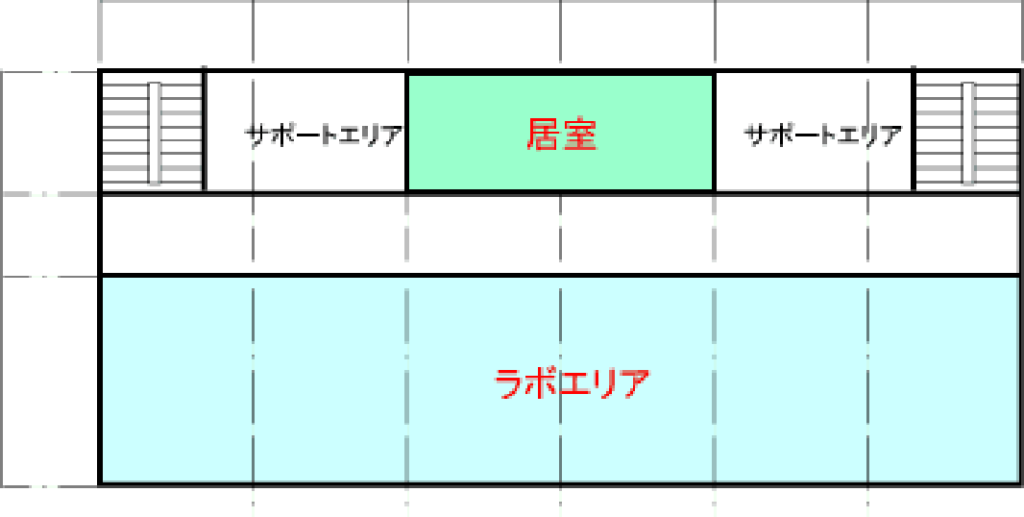

⚫︎ラボエリアとサポートエリア

ラボとサポートエリアは明快に分けてラボエリアのフレキシビリティ(将来の変化への対応)を持たせることが重要です。

【中廊下式】

(拡大図はこちら)

【2廊下式】(ツインコリダー)

>先頭に戻る

⚫︎実験室のモジュール化

このモジュールを利用して0.5モジュール、1モジュール、1.5モジュール等のバリエーションが可能です。

モジュール化を図る事により、研究内容の多様化、将来動向にあわせて流動的に組合わせる事ができます。

>先頭に戻る

⚫︎研究施設の構造計画

研究施設はその目的により、最適な構造形態を選択する必要があります。

一般に鉄筋コンクリート造は気密性、遮音性が高く、鉄骨造はフレキシブルな大スパンが可能で、大きな開口部(窓)や意匠性のある外壁選択に有効です。

また、実験室の計画モジュールと構造モジュールを一致させたり、免震構造や実験台の壁固定による耐震補強の採用なども重要です。階高は天井内ダクトの納まり、メンテナンス性を建設コストと照合しながら設定いたします。

鉄筋コンクリート造

・気密性、遮音性が高い

鉄骨造

・フレキシブルな大スパンが可能

・大きな開口(窓)と断熱性の高い外装材の選択も容易

>先頭に戻る

⚫︎研究施設のメンテナンス計画

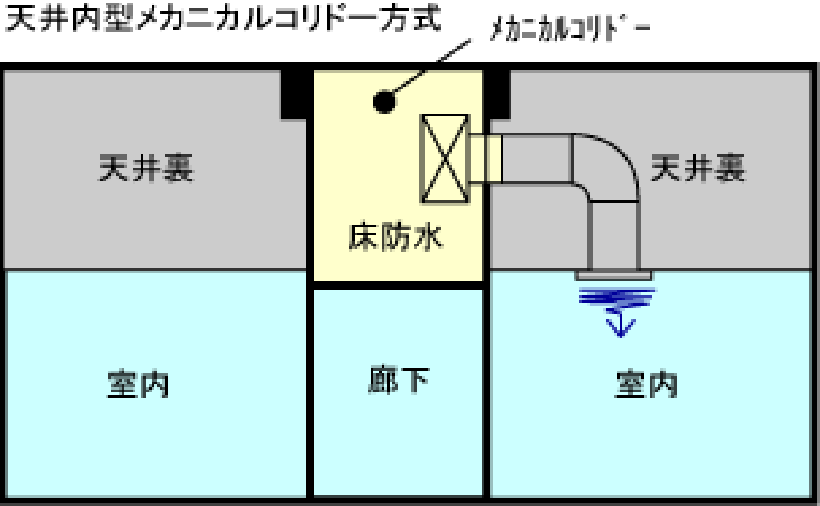

設備点検保守スペースの形態は以下が考えられます。面積効率、実験室の大きさなどを考慮して選択いたします。

保守点検スペースタイプ

⚫︎構成

廊下上をメカニカルコリドーとして利用。

空調のヘッダー・ダクト方式に対応。

再熱コイルなどを集中配置。

◎メリット

・メンテナンスが容易

・天井内のため、下部の平面計画、動線に影響しない。

・ 飼育室天井内を配管が通らず、床防水により漏水事故に対応可能。

・面積の増大とならない。

△デメリット

・天井裏のため、空間は狭い。

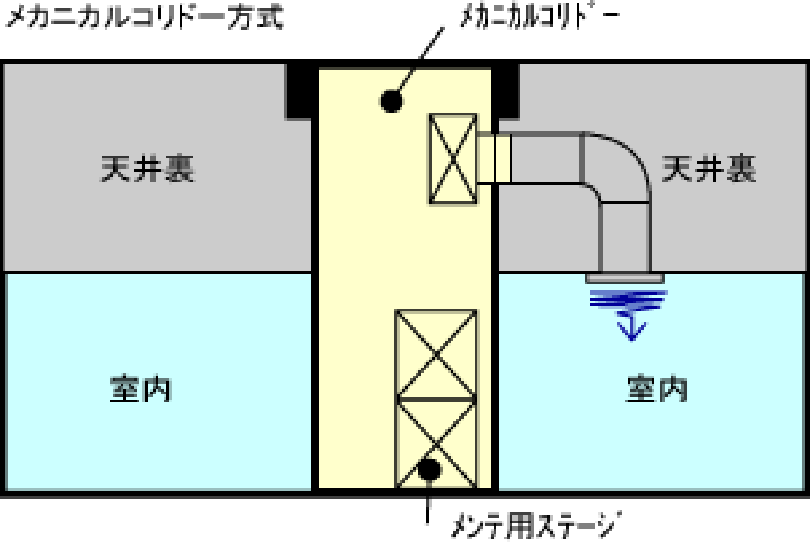

保守点検スペースタイプ

⚫︎構成

メンテナンス専用のメカニカルコリドーを設置上部に空調のヘッダー・ダクト方式に対応。

再熱コイルなどを集中配置。

◎メリット

・メンテナンスが容易

△デメリット

・連続して設けるため、平面、動線上の制約となる。

・大幅に面積を増大させる。

(例 3m×50m =150㎡)

・メカニカルコリドーの上部点検用にステージが必要。

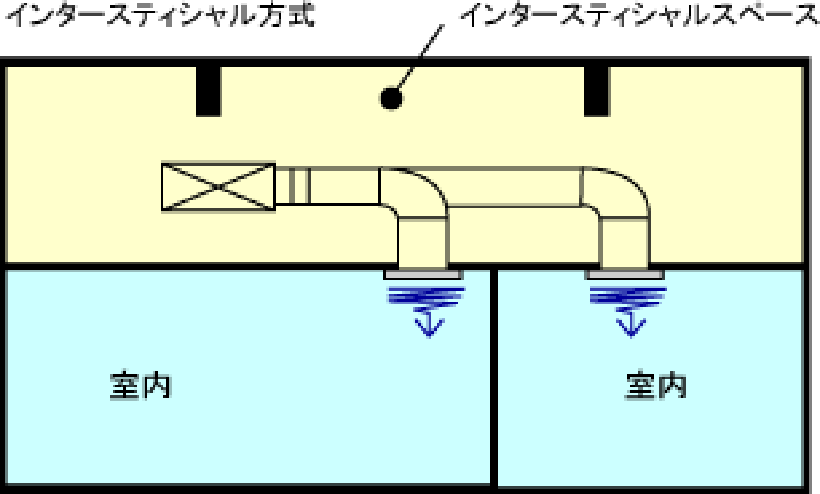

保守点検スペースタイプ

⚫︎構成

インタースティシャルをクリーンエリア上部全域に設け、再熱コイルなどを設置。

◎メリット

・広い範囲のメンテナンスが可能

△デメリット

・階高さが必要(5.5~6m以上)

・清掃が困難、特に清浄エリア上部が問題となる。

・漏水事故の影響が大きい。(全面防水は困難)

一般的な方式であるが、歩行面の撓み、開口部の亀裂など問題点も多い。

>先頭に戻る

⚫︎オフィススペースの考え方

研究員の居室の考え方としてOA機器の普及と各研究員間のコミュニケーションの必要性から以下の2タイプがかんがえられます。

①ラボに近接するタイプ

分散研究室は実験室と近接が必要な合成研究施設ではメリットが大きいが、良好な環境の維持が課題。

●実験室に近接~近い

●研究者間のコミュニケーションがはかりにくい。

●ハザード、危険物等から研究者の保護、避難経路の確保が必要。

②独立した室とするタイプ

独立化(大部屋)は研究員相互のコミュニケーション、環境(ハザード、アレルギー源である実験室と明確に離れている)が良好、組織の変化にも対応しやすい。

●組織変更にも柔軟に対応できる

●面積効率が高く、良好な執務環境にしやすい。

●実験室からは遠い。

>先頭に戻る

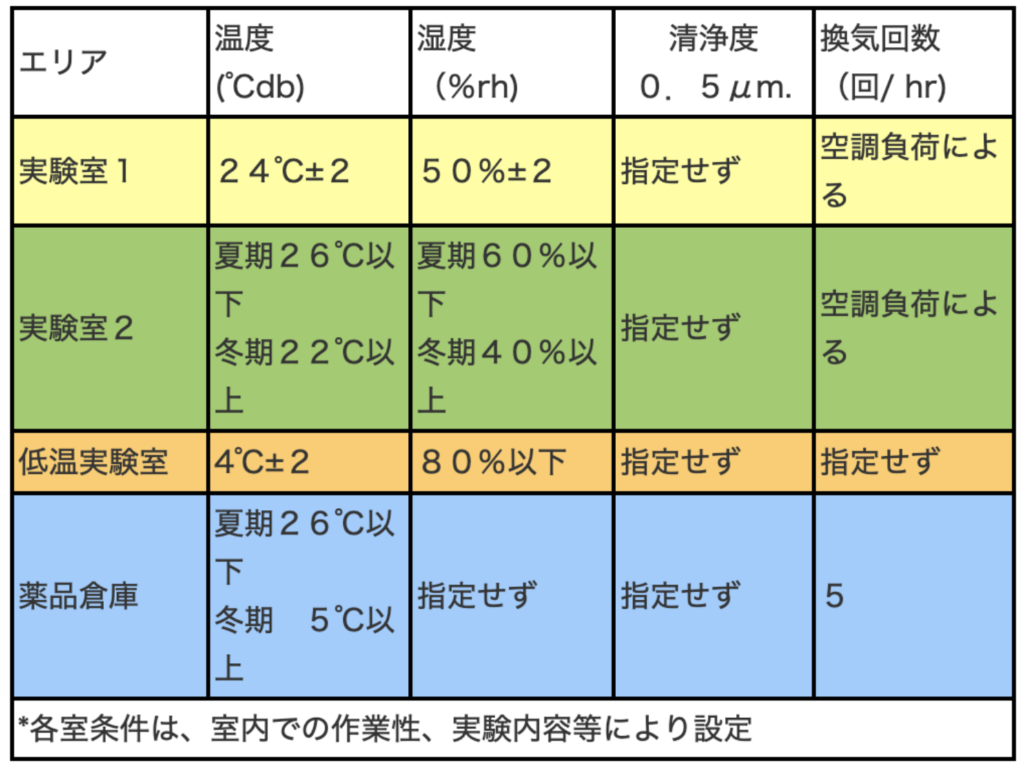

⚫︎研究所施設の室内環境条件

合成系ラボでは室の換気回数が重要な要素となります。ドラフトチャンバー台数と密接な関係にあり、

8~25回/hrと回数に巾があります。

全外気方式(オールフレッシュ方式)が欧米では主流で、日本でもこれが主流となりつつあり、20~25回/hrの喚気回数となります。省エネタイプとして、エアカーテン方式が考えられます。排気処理方法は、一般的にはスクラバ-方式が採用されています。

研究所施設における室内環境条件の一例を以下に示します。

>先頭に戻る

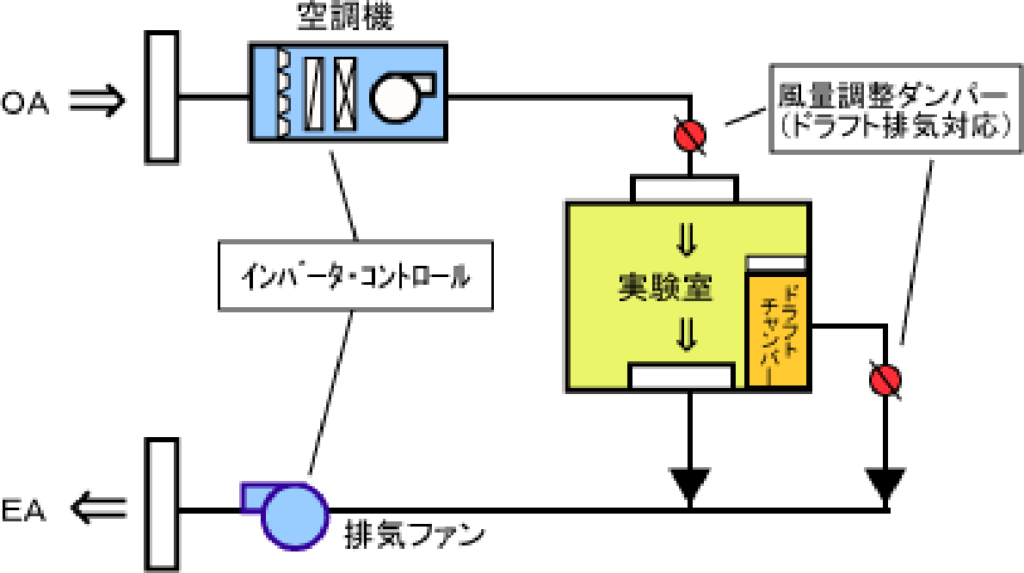

⚫︎研究所施設の空調設備

以下はドラフトチャンバーの排気変動に対応した空調システムの一例です。

機器設備と建築設備、それからソフトとの関係を考慮し計画をすすめていくことが大切です。

>先頭に戻る

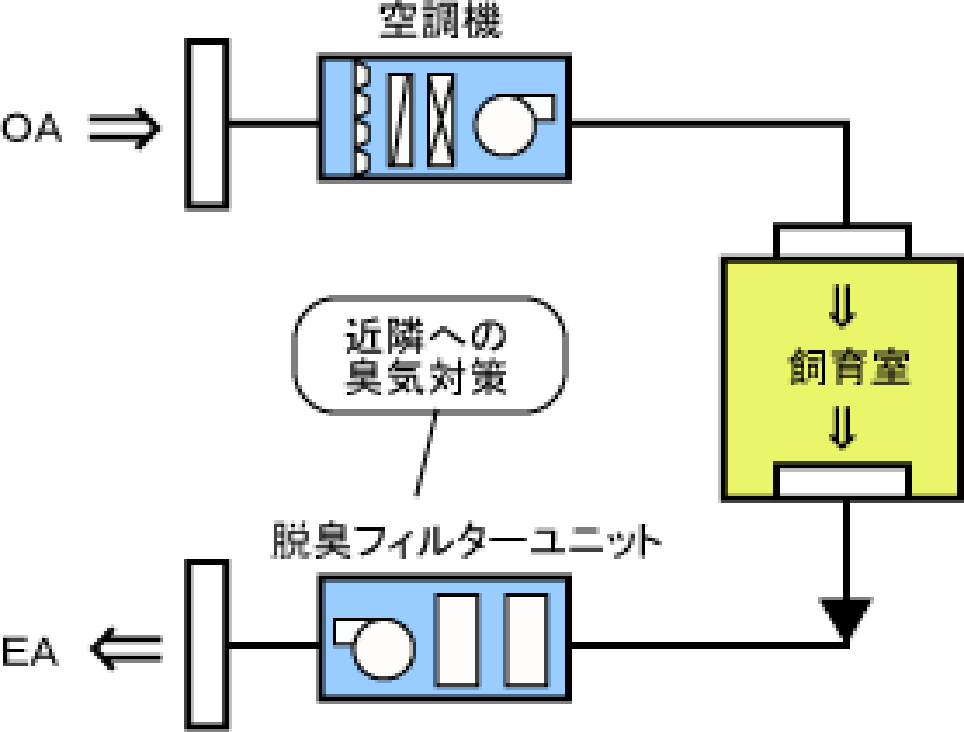

⚫︎動物施設関連施設の空調システム

以下は動物施設関連施設に排気ラインに脱臭フィルターを設置した空調システムの1例です。

近隣や環境に配慮した計画が重要です。

>先頭に戻る

■ エクスワンエンジニアリングの事業

■ 保険代理店事業

ご利用条件 | プライバシーポリシー | サイトマップ

Copyrightc CHIYODA X-ONE Engineering Corporation All Rights Reserved.